民間救急は、高齢者や身体が不自由で移動が困難な方を、目的地まで搬送するサービスです。

これは介護タクシーや福祉タクシーの送迎サービスとよく似ています。

しかし、決定的に違うところがあります。

それは「寝たきりなどの重篤な方」や「緊急でないけれど、医療行為が必要な方」を搬送するところです。

そのため民間救急の車両には、介護タクシーや福祉タクシーにはない医療用の専門的な資機材が導入されています。

(もちろん重複する資機材も多々ありますよ。)

利用者目線でも、民間救急にどのような資機材があるのかを知っていれば、依頼の目安になるでしょう。

当記事では、民間救急が搬送に用いる資機材について紹介します。

なお、介護タクシーでは「利用者を送迎する」という文言を、民間救急では「傷病者を搬送する」と置き換えた方が適切。

当記事もそれに習いたいと思います。

民間救急と介護タクシーの資機材の違い

前述の通り、民間救急は高齢者や体の不自由な移動に不便を感じている方を搬送するためのサービスであり、利用者は「緊急性はないが、重篤または医療行為の必要な方」となります。

そのため民間救急は、介護タクシーの営業許可だけでは行うことが出来ません。

資機材についても同様で、管轄の消防が指定する資機材を最低限積載する必要があります。

ちなみに消防が指定する資機材は下記の通り。

| 呼吸循環管理資機材 | ポケットマスク バックマスク |

| 創傷保護用資機材 | 三角巾 包帯 ガーゼ 絆創膏 |

| 保温・搬送用資機材 | 担架 敷物 枕 タオル 毛布 |

| 消毒用資機材 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |

| その他資機材 | はさみ ピンセット 手袋 マスク 膿盆汚物入れ |

しかし、実際は消防が指定する以上の専門的な資機材を積載しているのが一般的になっています。

今回は指定資機材に留まらず、特筆すべき資機材を取り上げて紹介します。

1.搬送用資機材

1-1.スクープストレッチャー

縦に中央から分割することが出来る担架で、傷病者の両脇から分割した担架を差し込み、すくうようにして、担架内に乗せることが出来ます。

骨折や腰痛などにより、身体を動かすことが困難な方に使用する資機材。

ストレッチャー上にもそのまま乗せることが可能です。

ベッドへの移乗は、またスクープストレッチャーを分割して行います。

介護タクシーでも導入しているところがあり、主に高所、低所からベッドへ移動するときに用いています。

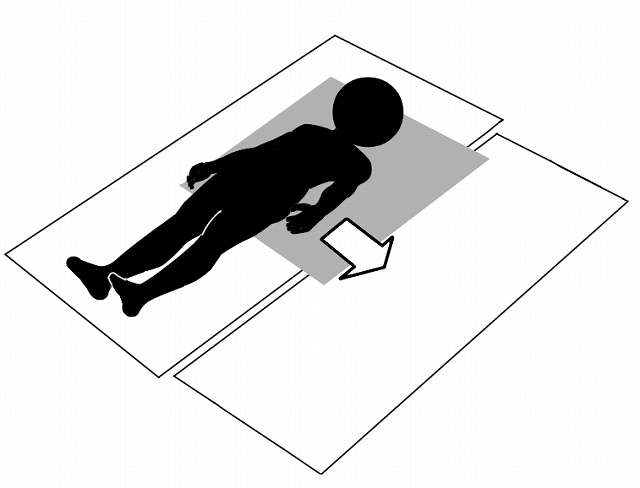

1-2.移乗ボード

ベッドからストレッチャーへの移乗時に活躍します。

ベッドとストレッチャーを平行に配置し、その間に移乗ボード設置します。

次に、寝ている傷病者の下にボードを差し込んだら、滑らせるようにして利用者をストレッチャー側に移動させます。

例えば麻痺の症状がある方など、刺激を与えたくない傷病者に対して用いられます。

2.観察用資機材

2-1.心電図モニター

心臓を動かすの電気信号をモニターに可視化して写す機械です。医療系ドラマではお馴染みかと思います。

これが民間救急にも車載されています。

電極を身体に貼り付け、心臓の動きを観察します。

医師はもちろん、看護師や救急救命士も心電図を読み取ることが出来るので、傷病者の循環状況を把握しながら、搬送することが出来ます。

2-2.聴診器

心臓の動きを観察できるのは心電図モニターだけではありません。

聴診器を用いることで、心音を聞くことが出来ます。

さらには呼吸音や腸の動きであるグル音など、聴診器で身体のさまざまな部位を観察することが出来ます。

昔は聴診器が医師の象徴とされていましたが、今では様々な医療人が聴診器を利用して観察しています。

3.呼吸・循環管理用資機材

3-1.鼻カニューラ等-医療用酸素一式

鼻カニューラは医療用酸素を鼻から吸ってもらうときに、用いる器具です。

主に血中酸素飽和濃度(SPO2)が若干悪く、軽度の呼吸苦を発症している方に対して使用します。

もちろん医療用酸素と投与する流量を調整するレギュレーターと一緒に使用します。

SPO2の状態が悪くなるに従い…

鼻カニューラ→フェイスマスク→リザーバー付きフェイスマスク

…と顔に取り付ける器具を入れ替えて使用します。

3-2.バックバルブマスク

マスクを口元に当て、大きく膨らんだバックを押すことにより傷病者の肺へ空気を送り込みます。

主に呼吸状態が悪く、自発呼吸が弱い傷病者に用います。医療用酸素と組み合わせることで、さらに高い効果を発揮します。

なお、そのような傷病者は緊急性が高いため、民間救急での搬送には適していません。

しかし、民間救急は医療行為が必要な方の長距離搬送依頼が多く、搬送中に容態が変化しないとも限りません。

そのような方の万が一に備え、万全の準備をしております。

3-3.人工呼吸器

さらには、何らかの原因で自分で換気が十分に行えなくなった傷病者に対して使用する人工呼吸器を用意している車両もあります。

また、この機器によって生命を維持している方の搬送も行うことが出来ます。

もちろん、緊急で自発呼吸が停止した傷病者にも使用することが出来ます。

3-4.各種エアウェイ

どんなに高濃度の酸素を投与しても、口から肺までの通り道である気道が閉鎖していては、意味がありません。

意識状態の悪い傷病者は舌が重力に引っ張られて落ち込み、気道が閉鎖していることがあります。

その道を物理的に開放してあげる医療器具が「エアウェイ」…「空気の通り道」になります。

鼻や口から器具を体内に入れることになり、医師などの医療資格がなければ扱うことは出来ません。

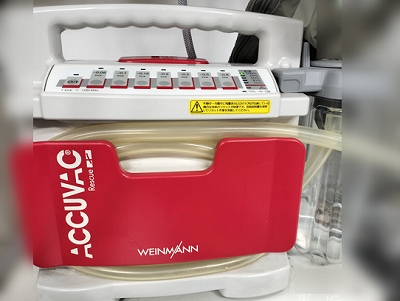

3-5.吸引器

口腔や鼻腔、気管内などに痰などの分泌物が貯留していると、呼吸状態が悪くなります。

自力で出せる方なら問題ありませんが、自力での喀出が無理な場合は、吸引器を用いて、吸い出してあげる必要があります。

吸引器には半透明のホースが繋がっており、ホース先端に吸引カテーテルと呼ばれる、細い管を接続して吸引を行います。

3-6.点滴用管理用品

病院や施設からは、まれに点滴を行ったままの傷病者を搬送することがあります。

その時必要となるのが点滴ポールなどの、滴下台です。

ストレッチャーや車いす等にも取り付けることが出来ます。

3-7.AED

多くの民間救急がAEDを搭載しています。

AEDは、日本語の正式名称では「自動体外式除細動器」と言います。

心臓が心室細動と呼ばれる致死性の鼓動に陥ってしまった時、その「細動を取り除く」ために、電気ショック行う機械です。

「医療行為が必要な方の長距離搬送」はなにがあるか分りません。

多くの民間救急が万が一に備え、安心の搬送を提供するために準備しています。

なお、介護タクシーや福祉タクシーでも、車載している事業所もあります。

排泄介護用資機材

紙おむつや尿ビンなど…

もしかしたら民間救急と消防救急の一番の大きな違いは、排泄介護用資機材の積載があるかないか…かもしれません。

消防救急はあくまで「緊急性」があることが前提です。

したがって、排泄への対処は後回し。まずは生命の維持が最優先されます。その証拠に消防救急に紙おむつや尿瓶は積載されていません。

おむつ交換が出来るような余裕がある現場は、緊急性がなく不適正利用ではないか?といったデリケートな問題につながってしまうためでしょう。

なお、緊急性の低い民間救急ではそんなことはありません。傷病者の清潔を保ちながら、目的地まで搬送します。

まとめ

民間救急では、通常の搬送に用いるための医療機器・器具の他、万が一に備え救命資機材も搭載されています。

これらの装備は消防救急に何ら劣るものではありません。

さらには排泄介護用品なども積載し、傷病者目線で長距離搬送に備えています。

このように民間救急には、様々な長所があります。

緊急性が低いのであれば、民間救急は有力な選択肢となるでしょう。

この記事が、民間救急利用の一助となれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。